Highlights der flämischen Barockmalerei

Opulenter Überschwang der Dramatik, dynamische Kompositionen und eine betörende Sinnlichkeit: das ist die überbordende Kunst des flämischen Barocks. Mit einem großen Reichtum an Farben schufen sie bewegte Lebendigkeit und Theatralik. Themen waren oft biblische und mythologische Geschichten, Porträts und Stillleben, die durch prachtvolle Ausarbeitung und prunkvolle Inszenierungen bestechen.

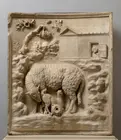

Großer Blumenstrauß in einem Holzgefäß Jan Brueghel d. Ä. um 1606/1607

Gefangennahme Simsons Anthonis van Dyck um 1628/1630

Mystische Verlobung des heiligen Hermann Joseph mit Maria Anthonis van Dyck um 1629/1630

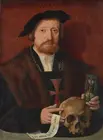

Nicholas Lanier (1588-1666) Anthonis van Dyck 1628

Francisco de Moncada, Marqués de Aytona Anthonis van Dyck um 1633/1634

Fest des Bohnenkönigs Jacob Jordaens um 1640/1645

Himmelfahrt Mariae Peter Paul Rubens um 1611/1614 - 1621

Die vier Flüsse des Paradieses Peter Paul Rubens um 1615

Gemälde: Christuskind mit Johannesknaben und zwei Engeln Peter Paul Rubens um 1615/1620

Gemälde: Cimon und Efigenia Peter Paul Rubens um 1617

Gemälde: Haupt der Medusa Peter Paul Rubens um 1613

Gewitterlandschaft mit Jupiter, Merkur, Philemon und Baucis Peter Paul Rubens um 1620/1625 bis um 1636

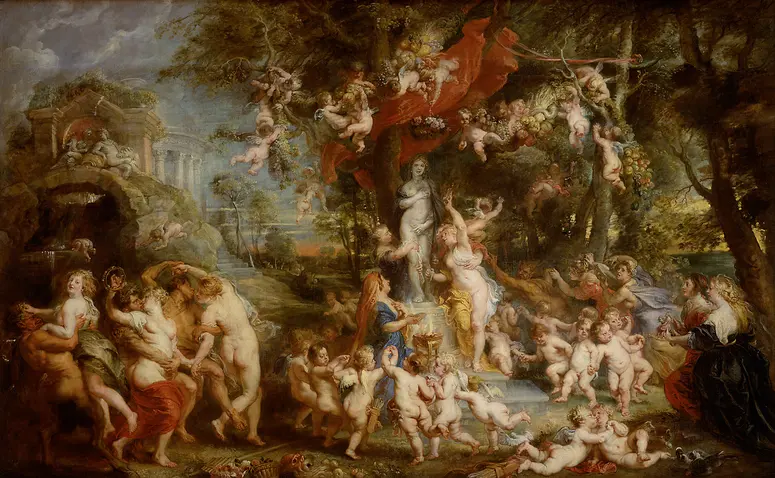

Venusfest (Fest der Venus Verticordia) Peter Paul Rubens um 1636/1637

Helena Fourment ("Das Pelzchen") Peter Paul Rubens um 1636/1638

Fischmarkt mit dem Verkauf der Rotbarbe des Kaiser Tiberius Werkstatt: Peter Paul Rubens um 1621

Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Gemäldegalerie David Teniers d. J. um 1650

Ildefonso-Altar: Maria erscheint dem hl. Ildefonso (Mittelteil), Erzherzog Albrecht der VII. (linker Innenflügel) bzw. Infantin Isabella Clara Eugenia (rechter Innenflügel), beide mit ihren Schutzpatronen Peter Paul Rubens um 1630/1632

Weitere Alben entdecken

Kuratierte Objektgruppen zu faszinierenden Themen entdecken