Highlights der Altdeutschen Malerei

Die altdeutsche Malerei der Renaissance entwickelte sich unter dem Einfluss der Altniederländer. Albrecht Dürer brachte aber auch schon Elemente der italienischen Renaissance mit nach Deutschland. Religiöse Andacht, emotionale, manchmal auch bizarre Ausdruckskraft sind die Merkmale der Altdeutschen Malerei. Auch die Landschaft wird hier zum einem Träger von Ausdruck und Emotionen. Dürer, Cranach, Holbein und Altdorfer schufen eine Welt von Fantastik in einer Zeit des Umbruchs.

Auferstehung Christi Albrecht Altdorfer 1518

Hl. Georg im Kampf mit dem Drachen Leonhard Beck um 1513/14

Bildnis eines Ordensritters Bartholomäus Bruyn d. Ä. 1531 datiert

Kreuzigung Christi Lucas der Ältere Cranach um 1500/01

Gemälde: Büßender hl. Hieronymus Lucas der Ältere Cranach 1502 datiert

Paradies Lucas der Ältere Cranach 1530 datiert

Judith mit dem Haupt des Holofernes Lucas der Ältere Cranach um 1530

Gemälde: Marter der zehntausend Christen Albrecht Dürer 1508 datiert

Allerheiligenbild ("Landauer Altar") Albrecht Dürer 1511 datiert

Maria mit Kind Albrecht Dürer 1512 datiert

Kaiser Maximilian I. Albrecht Dürer 1519 datiert

Gemälde: Der Maler Hans Burgkmair d.Ä. und seine Frau Anna, geb. Allerlay Lukas Furtenagel 1529 datiert

Jane Seymour (um 1509-1537) Hans Holbein d. J. um 1536/1537

Bildnis eines jungen Kaufmannes Hans Holbein d. J. 1541 datiert

Kreuzerhöhung Christi Wolfgang Huber um 1522

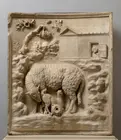

Kaiser Karl V. (1500-1558) mit seinem Englischen Wasserhund Jakob Seisenegger 1532 datiert

Familie des Kaisers Maximilian I. (1459-1519) Bernhard Strigel nach 1515

Weitere Alben entdecken

Kuratierte Objektgruppen zu faszinierenden Themen entdecken