Time:

2. - 4. Jh. n. Chr.

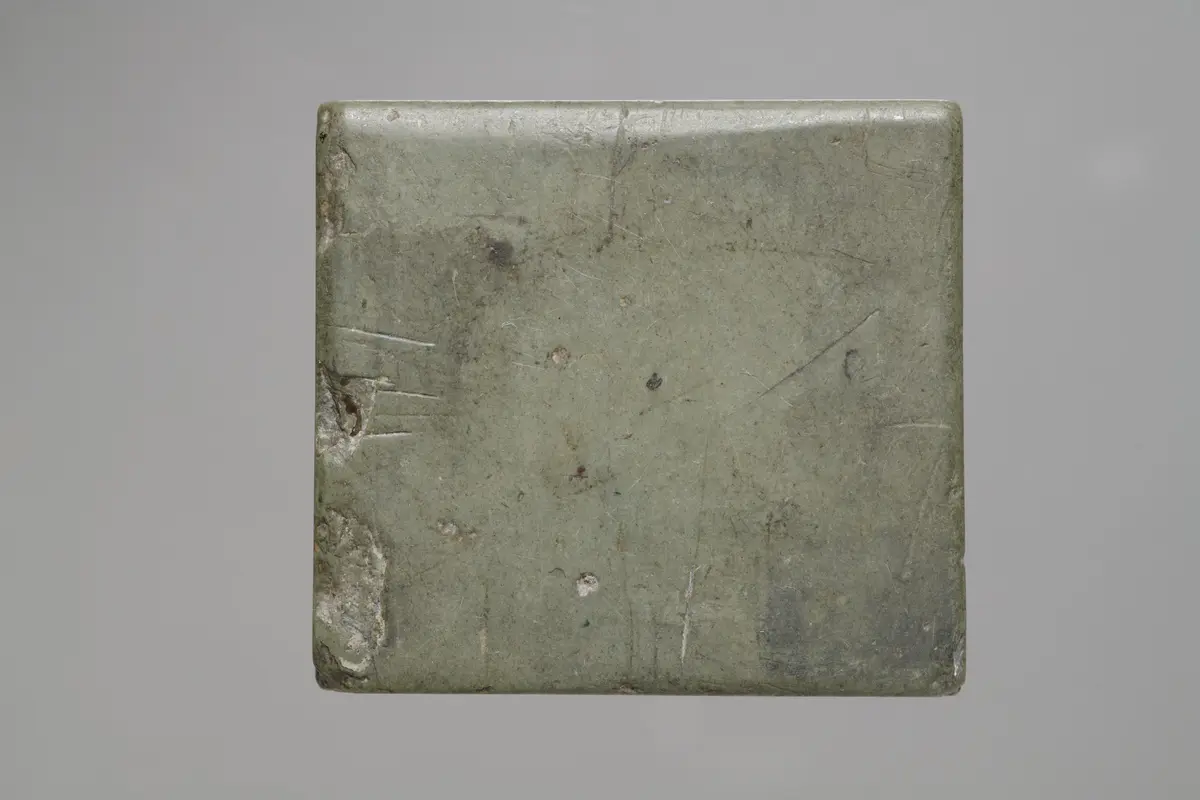

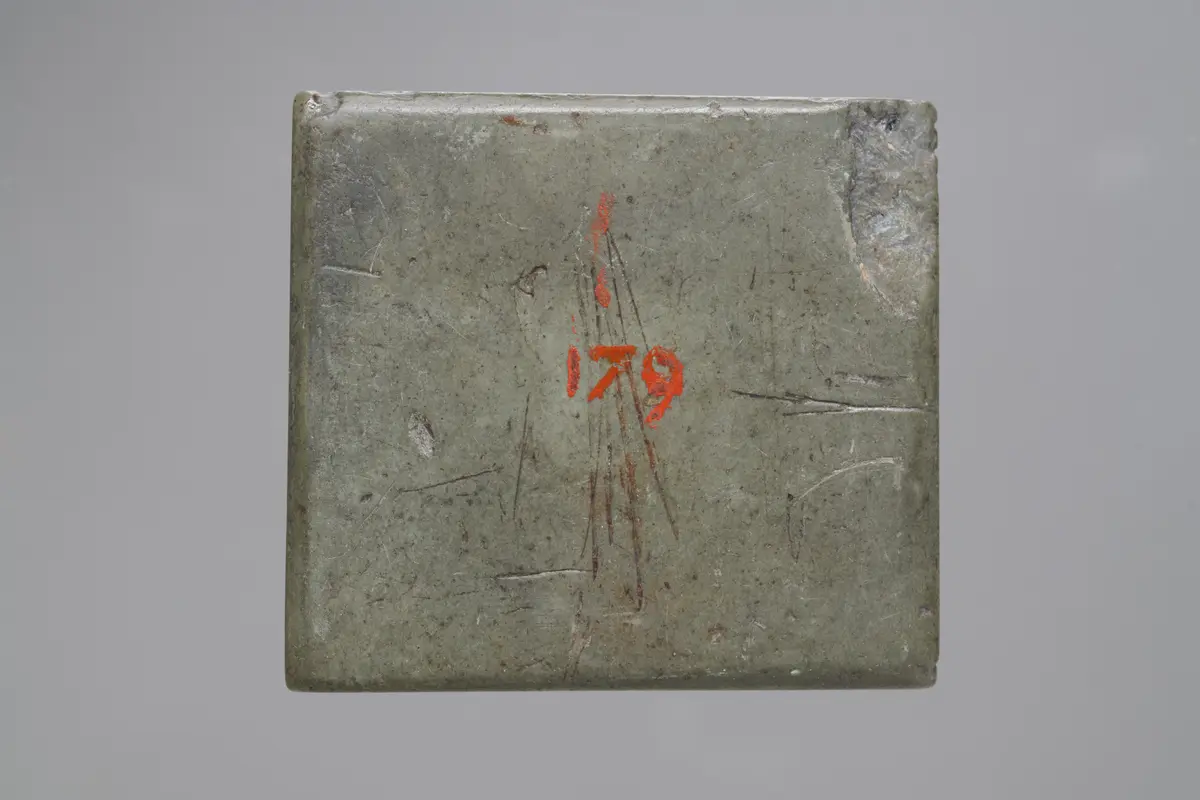

Object Name:

Augensalbenstempel (Augenarztstempel, Okulistenstempel)

Culture:

Römisch

Location of discovery:

Nasium (Naix-en-Barrois, Frankreich)

Material/technology:

Steatit, grün

Dimensions:

4,75 cm × 4,37 cm × 1,1 cm

Inscribed:

Transkription:

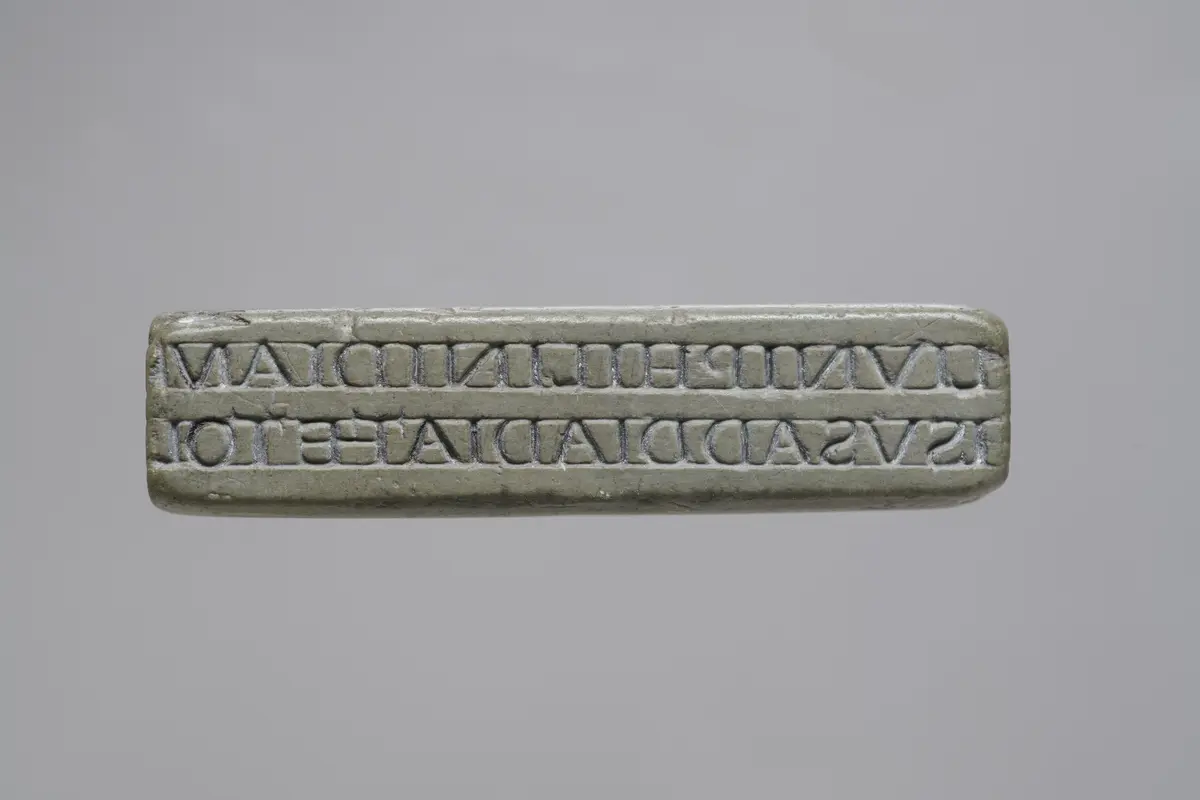

Seite a) L(ucii) IVNI(i) PHILINI DIAM | ISVS AD [[DIA]] DIATHE(is) TOL(lendas) ←

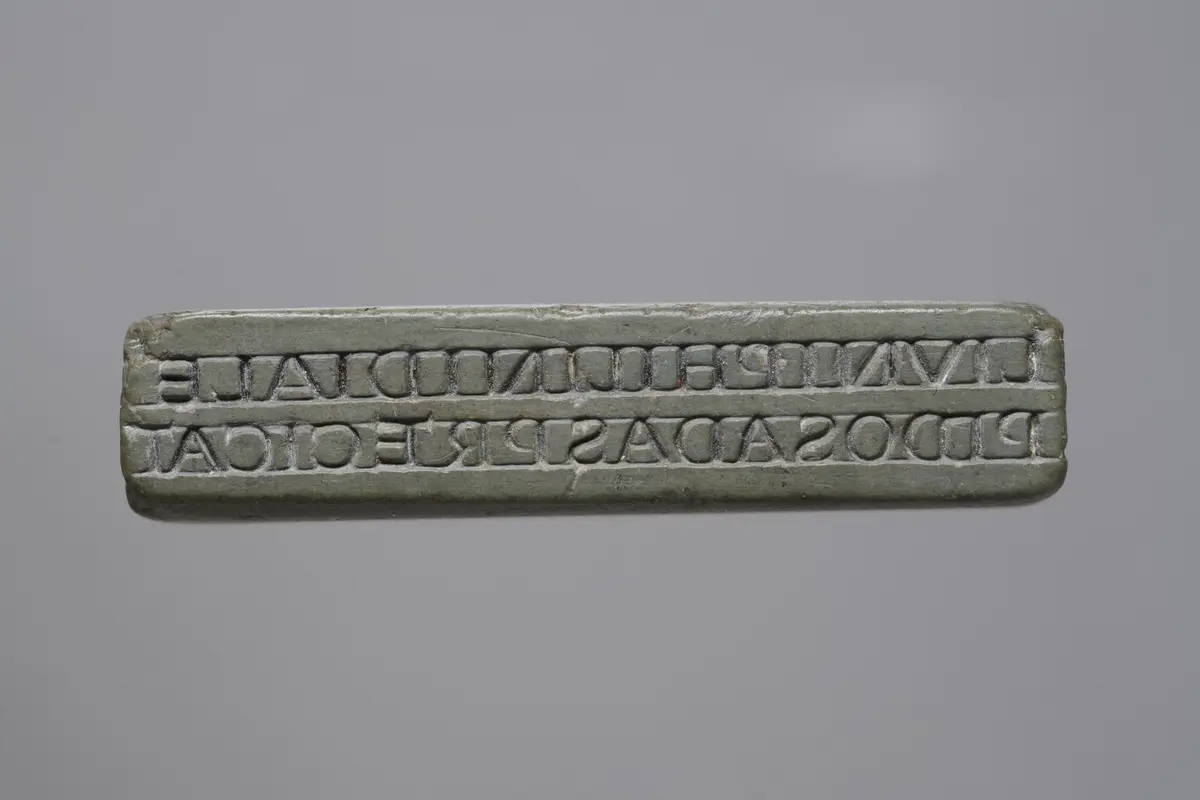

Seite b) L(ucii) IVNI(i) PHILINI DIALE | PIDOS AD ASPR(itudines) ET CICAT(rices) ←

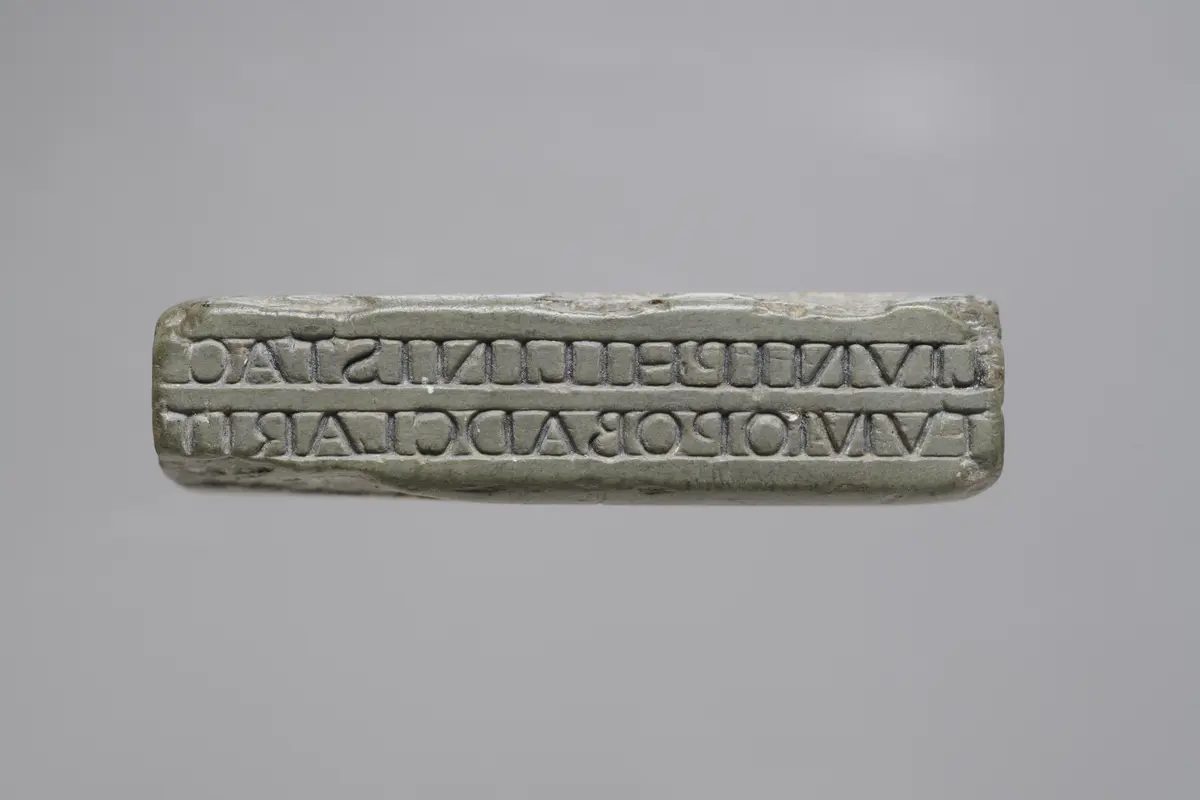

Seite c) L(ucii) IVNI(i) PHILINI STAC | TVM OPOB(alsamum) AD CLARIT(atem) ←

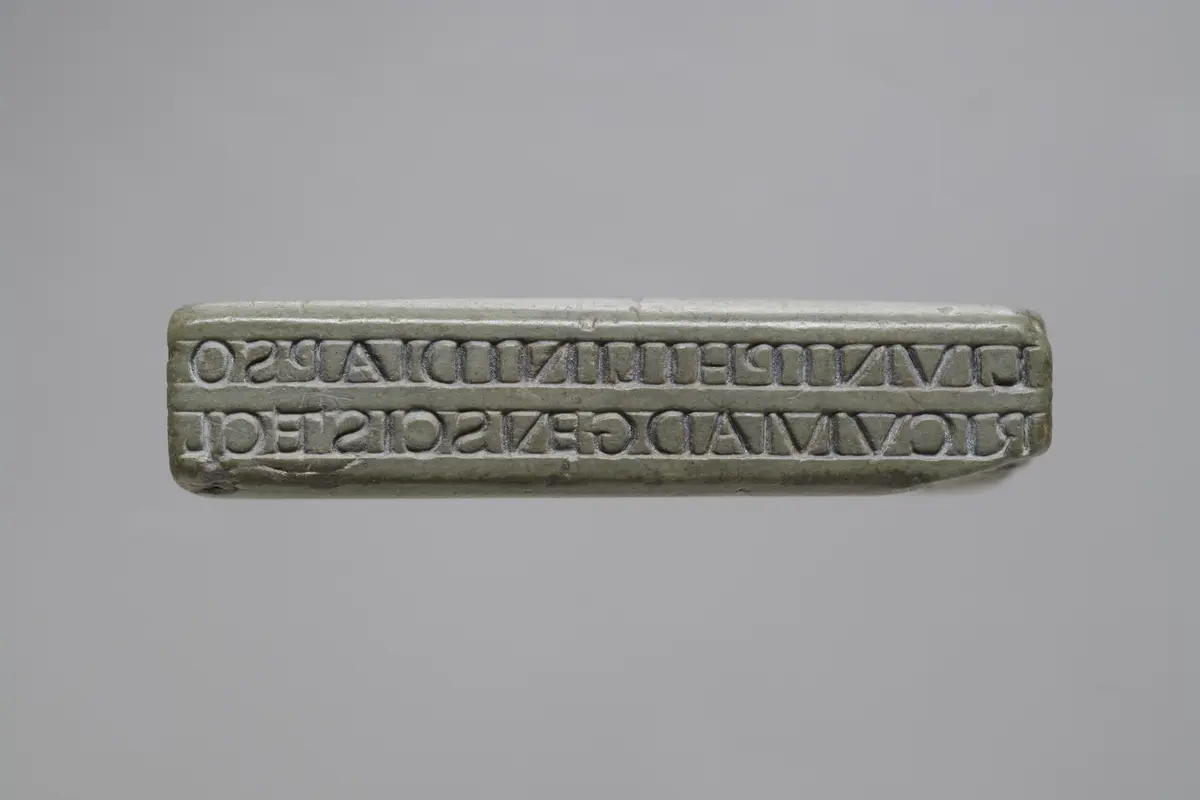

Seite d) L(ucii) IVNI(i) PHILINI DIAPSO | RICVM AD GEN(as) SCIS(sas) ET CL(aritates) ←

Übersetzung:

a) Von Lucius Iunius Philinus, auf Basis "misy", um die Störungen verschwinden zu lassen

b) Von Lucius Iunius Philinus, auf Basis "Schuppe", für die Rauheiten und die Narben

c) Von Lucius Iunius Philinus, "stactum", mit Balsamsaft, für die Klarheit

d) Von Lucius Iunius Philinus, auf Basis "psoricum", für die vereiterten Augenlider und die Klarheiten

(bei "misy", "Schuppe", "stactum" und "psoricum" handelt es sich um aus Kupfer gewonnene Zutaten)

Transkription, Übersetzung und Anmerkungen: Muriel Labonnelie, Université de Bourgogne, Juli 2024

Copyright:

Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung

Invs.:

Antikensammlung, III 179

Provenance:

Denis, Cl. F.; 1814 Kauf