Time:

2. - 4. Jh. n. Chr.

Object Name:

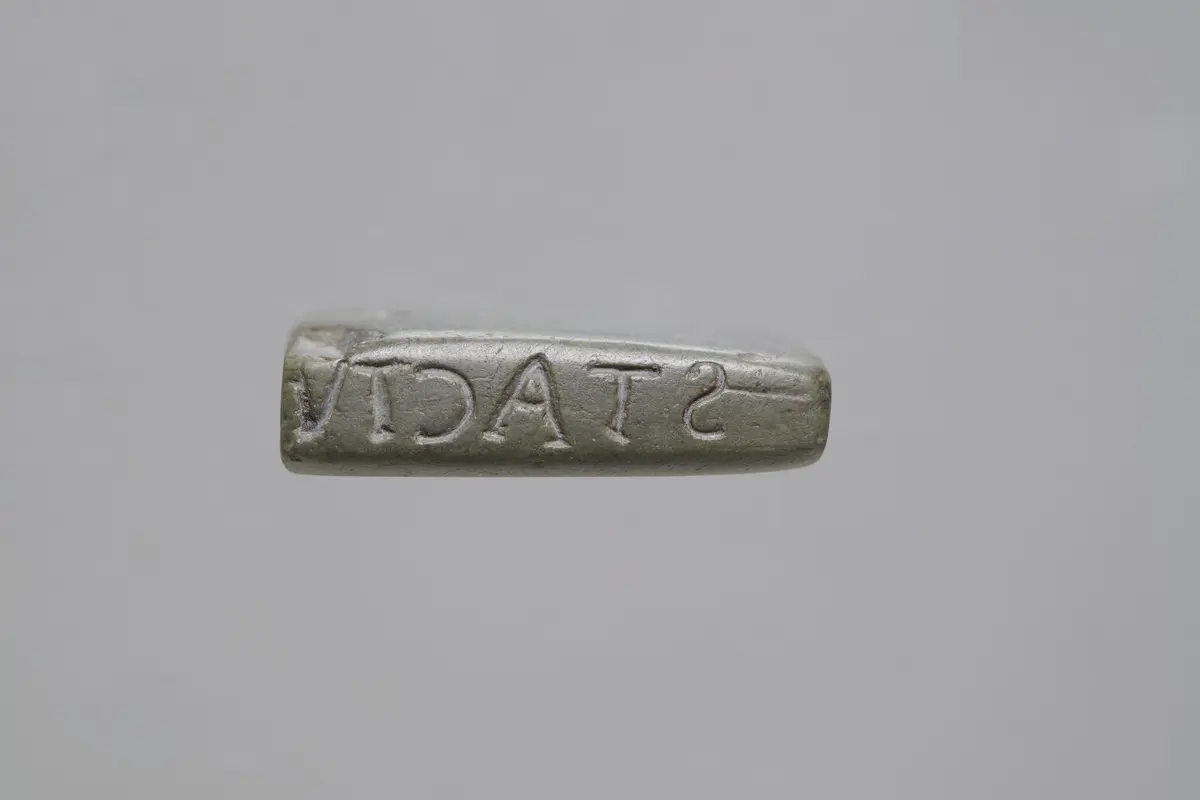

Augensalbenstempel (Augenarztstempel, Okulistenstempel)

Culture:

Römisch

Location of discovery:

Unbekannt

Material/technology:

Steatit, grün

Dimensions:

3,2 cm × 3,5 cm × 1 cm

Inscribed:

Transkription:

Seite a) GLY*PTI ←

Seite b) PSORIC̣(um) ←

Seite c) uacat

Seite d) STACTV(m) ←

Übersetzung:

a) Von Glyptus

b) Psoricum

c) [leer]

d) Stactum

(bei "stactum" und "psoricum" handelt es sich um aus Kupfer gewonnene Zutaten)

Transkription, Übersetzung und Anmerkung: Muriel Labonnelie, Université de Bourgogne, Juli 2024

Copyright:

Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung

Invs.:

Antikensammlung, III 182

Provenance:

unbekannt; 1816 vorhanden