Zeit:

2. - 4. Jh. n. Chr.

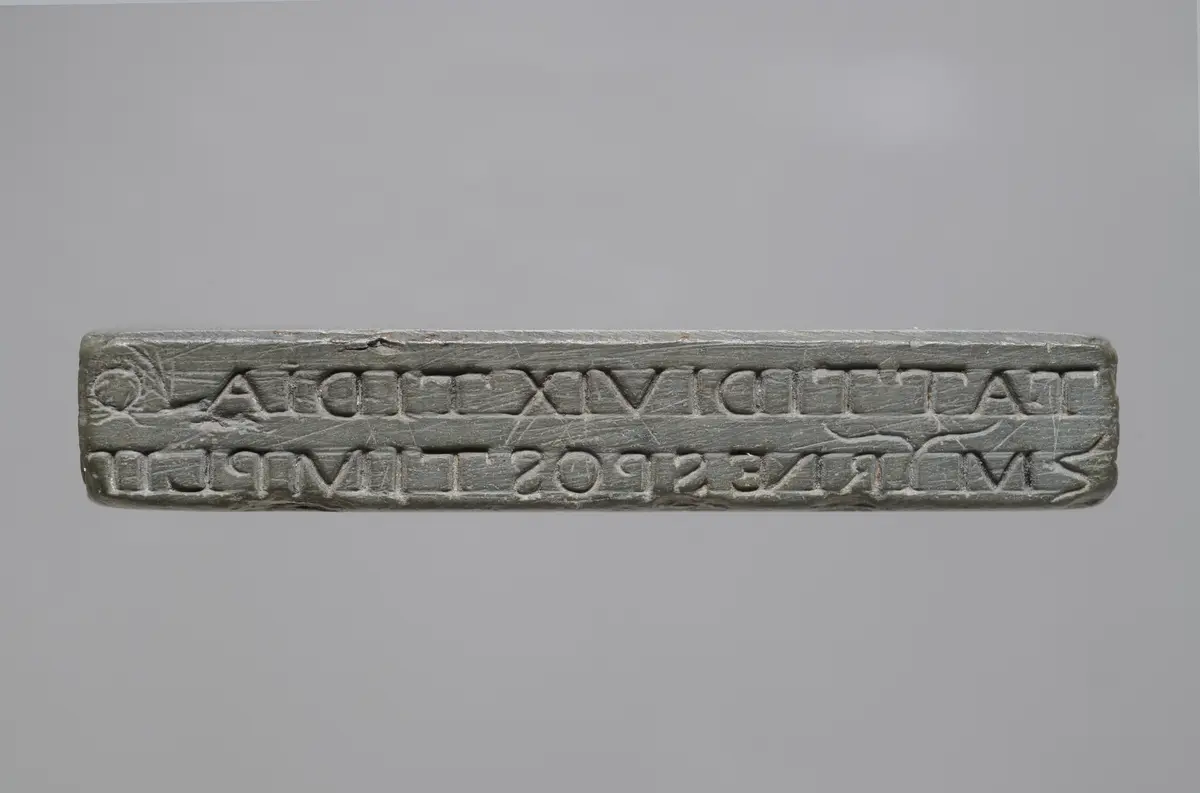

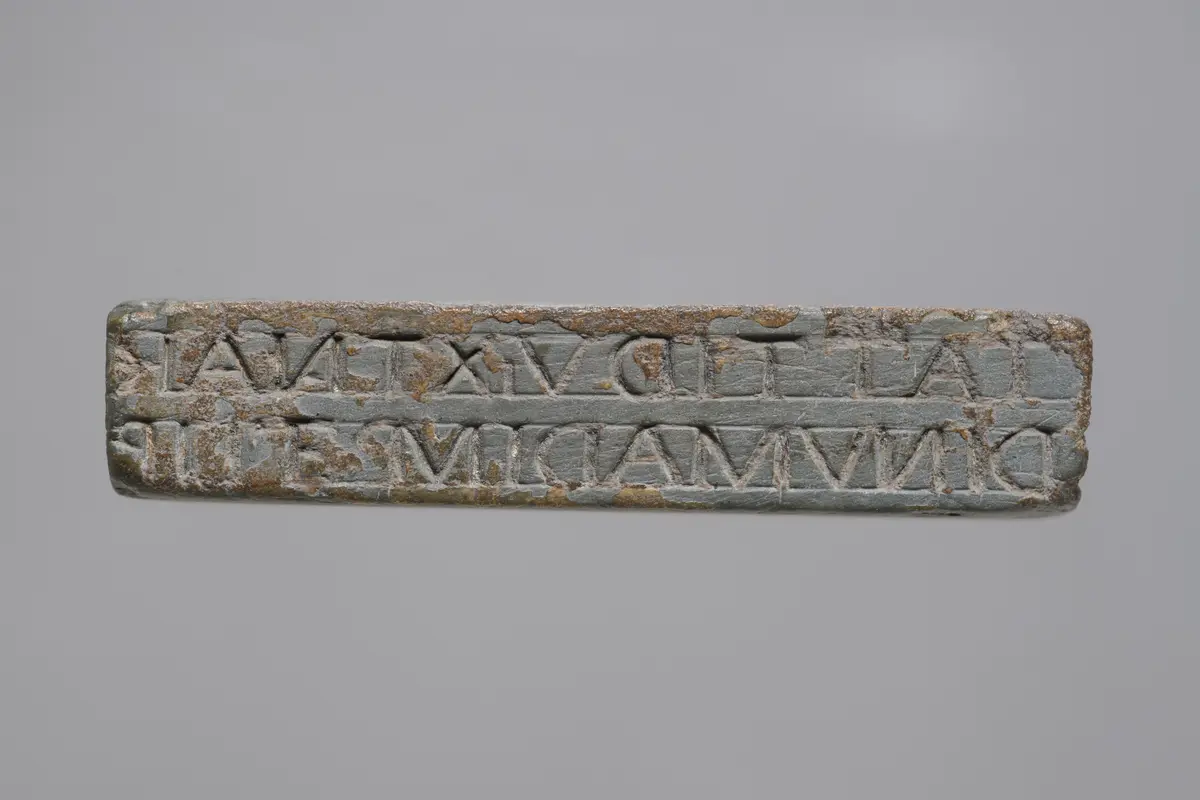

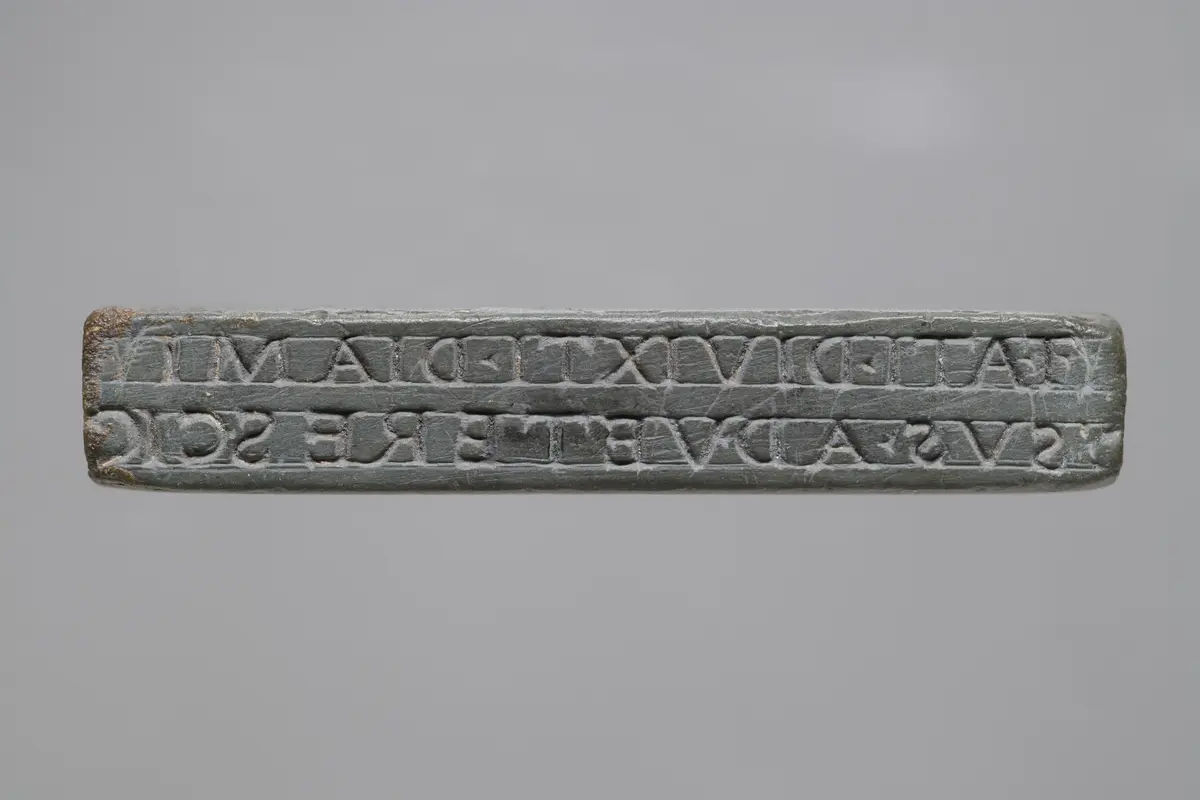

Objektbezeichnung:

Augensalbenstempel (Augenarztstempel, Okulistenstempel)

Kultur:

Römisch

Fundort:

Apulum (Alba Iulia, Karlsburg in Siebenbürgen, Rumänien)

Material/Technik:

Steatit, grün

Maße:

5,41 cm × 4,56 cm × 1 cm

Beschriftung:

Transkription:

Seite a) T(iti)*̣ ATTI DIVIXTI DIA* | ZMYRNES POST IMP(etum) LIP̣(pitudinis) ←

Seite b) Ṭ(iti) ATTI DVIXT(i) NAR | DINVM AD IMPẸṬ(um) ḶỊP̣(pitudinis) ←

Seite c) *T(iti)*ATI*DIVIXTI*DIAMI* | *SVS*AD*VETERES*CIC(atrices) ←

Seite d) *T(iti)*ATTI*DIVIXTI DIA | LIBANV(m) AD IMP(etum) EX OVO ←

Übersetzung:

a) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis Myrrhe, nach dem Ausbruch der Augenerkrankung

b) Von Titus Attius Divixtus, mit Narde, für den Ausbruch der Augenerkrankung

c) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis "misy", für chronische Narben

d) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis Olibanum, für den Ausbruch, aus Ei

Transkription und Übersetzung: Muriel Labonnelie, Université de Bourgogne, Juli 2024

Bildrecht:

Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung

Inv. Nr.:

Antikensammlung, III 180

Provenienz:

Otvös, Dr. A.; Nuridsan J.; 1864 Kauf