Furor

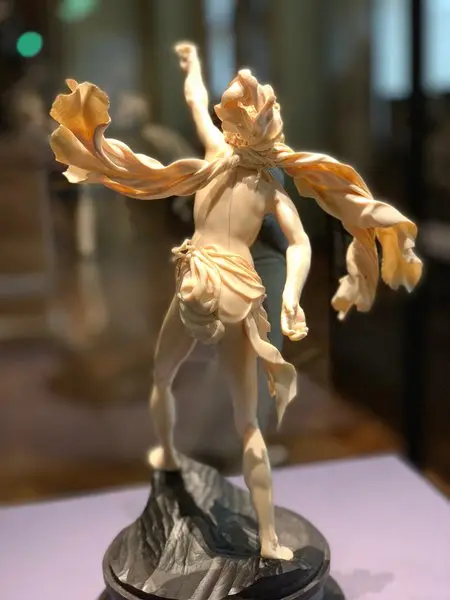

Mit energischem Ausfallschritt, langbeinig und ausgemergelt steht die Gestalt vor dem Betrachter.

Alles ist in Aufruhr: federleicht wirkende Glieder, wirbelndes Eigenleben von Lendentuch, Draperie und Haaren, aufgebrachte Mimik, angetrieben von unbeherrschbar scheinender Energie.

Die römischen Furien oder, wie sie in der älteren griechischen Mythologie genannt wurden, Erinnyen waren Rachegottheiten, die sich an die Fersen der Übeltäter hefteten, sie galten als das personifizierte schlechte Gewissen.

Später verkörperten sie ihrerseits Wut, Bosheit und Neid, die Furie wurde zur eigentlichen Quelle des Übels. In der Kunst vermischte sich ihr vermeintliches Aussehen mit Darstellungen von Vergänglichkeit und körperlichem Verfall.

In Literatur und Theater des 18. Jahrhunderts machte der Gegensatz zwischen „Furor“ und „Gesetz“

die Runde. Der Furor trat im Paarlauf mit seinem Komplementär, der Anmut, gegen Vernunft und Ordnung an - wechselhaft, leidenschaftlich und unvorhersehbar.

Bemerkenswerterweise sind - außerhalb des Werkes des Furienmeisters - in der westlichen Skulptur keine weiteren Beispiele einer "Furie" bekannt, sehr wohl findet man sie in Malerei und Grafik. Oft rücken sie in die Nähe von Darstellungen des Zorns.

Ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert zeigt aber, dass Hässlichkeit und fortgeschrittenes Alter nicht zwingend zu ihren vermeintlichen Eigenschaften gehörten.

Der namentlich bis heute unbekannte Urheber der grandios ausgeführten, für ein elitäres Publikum gedachten Arbeit lebte und arbeitete wohl im Salzburger Raum.

Mittlerweile werden dem „Furienmeister“ 25 Werke, allesamt aus Elfenbein, zugeschrieben.

Orestes wird von Furien gehetzt

1862

Chrysler Collection, Norfolk

Mehr aus der Reihe #Menschenbilder Europas

Weitere Kunstgeschichten

Entdecken Sie abwechslungsreiche Essays zu verschiedensten Kunstwerken aus unseren umfangreichen Sammlungsbeständen.